आज भी खुद को प्रगतिशील कहने वाली बौद्धिक जमात वही कर रही है, जैसा इन लोगों ने मोदी के वक्त किया था. वह अमेरिकी जनता को कोस रही है, गालियां दे रही है. वह एक बार भी पांच मिनट ठहर कर यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि उनके बौद्धिक उपकरण कहां चुक गये? वे क्यों अमेरिकी आवाम के मूड को पढ़ने में नाकाम रहे? क्यों दुनिया के सबसे प्रगतिशील माने-जाने वाले मुल्क में लोगों ने एक आदर्श विरोधी, सिद्धांत विरोधी और लगभग उज्जड़ किस्म के व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया? आज भी इनके आकलन बहुत सतही और पूर्वाग्रहयुक्त हैं. ये वैश्विक पूंजीवाद की विफलता और संकीर्ण राष्ट्रवाद के उदय को इसकी वजह बताते हैं. हालांकि वे यह नहीं कहते कि पूंजीवाद की विफलता के बावजूद लोग साम्यवादी और वामपंथी विचारधारा को अपनाने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? क्यों ये हर जगह से रिजेक्ट हो रहे हैं?

और तो और कथित वामपंथी प्रगतिशील जमात की स्थिति यह है कि इसने अपने शब्दों पर भी गौर करना छोड़ दिया है. वे एक छोटे से समूह में सिमटते जा रहे हैं और आपस में बैठ कर तरह-तरह की चिंताएं करते हैं. इन्हें मालूम नहीं है कि बाहरी दुनिया किस तरह से सोच रही है. अगर वे अपने शब्दों को लेकर बाहर के लोगों के पास जायें तो वे किस तरह रिएक्ट करेंगे. मैं अक्सर अपने साम्यवादी मित्रों को टोकता रहता हूं, आप जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, भूमंडलीकरण, फैसलासुकून, जनवादी, तथाकथित, यहां तक कि फासीवादी और दक्षिणपंथी. इन्हें कितने लोग समझते हैं. दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया में यह जमात अपने ही शब्दकोशों के जरिये अपने विचारों का प्रसार करने में जुटी है. गांव के गल्ले में धान बेचने पहुंचे किसान से लेकर शहर के शॉपिंग मॉल में अपनी गर्ल फ्रेंड को घुमाने पहुंचे एमबीए के स्टूडेंट तक हर किसी के लिए ये शब्द अजीबोगरीब हैं. मैं थोड़ा बहक रहा हूं…

हालांकि बात यही है कि बौद्धिक जमात कई वजहों से आमलोगों से बिल्कुल कट चुकी है. उनका कनेक्ट खत्म हो गया है. आप हिंदुस्तान में ही देखें, जो लोग शास्वत मोदी विरोधी हैं, वे आम तौर पर एक बेहतर जीवन शैली जीते हैं. कन्हैया जैसों को छोड़ दिया जाये तो ज्यादातर लोगों का तो गांवों से कनेक्ट भी खत्म हो चुका है. चंद किताबें, कुछ आलेख, कुछ सिद्धांत यही इनकी पूंजी हैं और ये मानते हैं कि पूरी दुनिया को इन बातों पर यकीन कर लेना चाहिये. मैं मानता हूं कि इनमें से कई सिद्धांत सही हैं, मगर क्या ये व्यावहारिक भी हैं? क्या आज का समाज एक झटके में इन्हें अपनाने के लिए तैयार है भी… ? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब इनके पास नहीं है.

एक बात यह भी है कि आम लोगों के बीच इनका परसेप्शन क्या है? जिन्हें आवाम कहा जाता है, वह इन्हें किस रूप में देखती है? यह सच है कि पिछले कुछ दशकों के पूंजीवाद और उदारीकरण ने इस पूरी दुनिया को एब्यूज कर दिया है. सैद्धांतिक रूप से लोगों का पतन हुआ है. पैसा सबसे बड़ा सिद्धांत है. हालांकि यह उनके लिए भी है जो वामपंथ और साम्यवाद की दुहाई देते रहते हैं. मगर उन्हें मालूम है कि कैसे पैसे बनाना है और समानता की बात करना है. मगर ज्यादातर लोग अब व्यवहार रूप में यह दिखाने में संकोच नहीं करते कि उनके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण है. बांकी चीजें बेकार हैं. हां, जब उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो फिर वे अपनी परंपरा की ढूंढने में जुट जाते हैं. ताकि अपनी विरासत पर गौरव कर सकें. तो इस तरह की सोच के बीच जो लोग किताबी सैद्धांतिक बातें करते हैं, उन लोग सहज ही अविश्वास कर बैठते हैं. अब जैसे एनजीओ जमात के लोगों की ही बात की जाये, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहतराम नहीं है कि जब वे महंगे एसयूवी में बैठकर बराबरी की बात करने किसी सुदूरवर्ती पिछड़े गांव में पहुंचते हैं तो लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं? हर वक्त उनकी निगाह में एक ही बात होती है, पैसे वाली पार्टी आयी है, हां-हां कहना है और कुछ माल बना लेना है.

इनके बरक्श एक आम राजनेता, जो लोगों के बीच लगातार रहता है, उनकी तरह सोचने का आदी होता है, फिर चाहे वह ट्रंप हो, मुलायम सिंह यादव हो या गिरिराज सिंह, इन्हें मालूम है कि क्या करने से वोटर खुश होगा. इन्हें लोगों की नब्ज पता है. धर्म, जात, राष्ट्र, रोजगार, सेना, आउटसोर्सिंग, काला धन, भ्रष्टाचार ये सब ट्रिगर हैं. सिद्धांत विहीन जमीनी राजनेताओं को पता होता है कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं. उनके दिमाग में क्या पक रहा है. तभी मुलायम यह कह बैठते हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं. गिरिराज वोटरों को पाकिस्तान भेजने लगते हैं. महेश शर्मा अखलाक के हत्यारोपी की शव यात्रा में पहुंच जाते हैं. ट्रंप कभी आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं तो कभी हिंदुओं की जै-जैकार करते हैं.

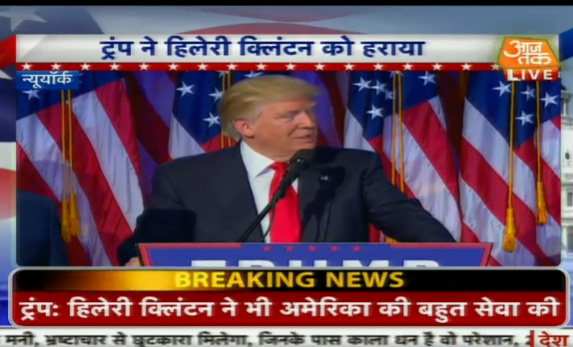

यह सच है कि व्यक्तित्व के मामले में हिलेरी और ट्रंप की कोई तुलना नहीं है. राहुल गांधी की गरिमा का मुकाबला ज्यादातर भारतीय नेता नहीं कर सकते. अरुण जेटली जैसा सोबर नेता मिलना मुश्किल है. मगर कमी बस कनेक्ट की है. राहुल गांधी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, हिलेरी क्लिंटन ये तमाम लोग वैचारिक रूप से काफी संपन्न हैं, मगर आवाम से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते. अगर इनका आवाम के साथ वैसा ही स्वाभाविक कनेक्ट होता, जैसा मोदी का है और ट्रंप का है, लालू का है और मुलायम का है तो ये अधिक बेहतर नेता होते. ये सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं कर रहे होते. ये समझ पाते कि अगर किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. तब इनके पास असली समाधान होता, किताबी नहीं.

दुनिया को सैद्धांतिक रूप से संपन्न राजनेता तो चाहिये, मगर साथ ही उसे अपने बीच का आदमी भी राज करते हुए नजर आना चाहिये होता है. उसे अपने बीच के लोगों पर अधिक भरोसा होता है. तभी पप्पू यादव और शहाबुद्धीन जैसे अपराधी जनता में लोकप्रिय रहते हैं. क्योंकि आज अजीत सरकार जैसे जमीनी नेता बौद्धिक जमात में बनने बंद हो गये हैं, क्योंकि चंद्रशेखर की तरह कोई युवक राजनीति का इरादा लेकर सीधा जेएनयू से सीवान आने के लिए तैयार नहीं है. फासीवाद को खत्म करने का मजबूत लक्ष्य है और जंग फेसबुक पर लड़ी जा रही है, रविवार की छुट्टी के दिन क्रांतियां होती हैं. यह जमात न जाने कब से मोदी के विकल्प की तलाश में है. इस तलाश में कभी जिग्नेश के पास पहुंचता है तो कभी रोहित वेमुला को पोस्टर ब्वाय बनाता है, कभी रवीश से उम्मीद रखने लगता है तो कभी हार्दिक पटेल और लालू और अखिलेश में भी नेतृत्व तलाशने लगता है. यह एक अलग किस्म का फ्रस्ट्रेशन है. हम अपने आलीशन एसी दफ्तर में बैठ कर लगातार कुढ़े जा रहे हैं कि हम एवरेस्ट फतह क्यों नहीं कर पा रहे.

निश्चित तौर पर मोदी, ट्रंप या फिलीपींस का दुतेर्ते बेहतर विकल्प नहीं है, मगर पिछले पचास साल से दुनिया पर जिन लोगों ने सिद्धांत, व्यक्तित्व और चेहरे की वजह से राज किया वे एक्सपोज हो चुके हैं. दुनिया का भरोसा इनसे खत्म हो चुका है, लोग नया विकल्प तलाश रहे हैं. जो मजबूत विकल्प मिलता है उस पर भरोसा करने लगते हैं. लोग मोदी को इसलिए वोट करते हैं, क्योंकि केजरीवाल उनकी आकांक्षाओं का भार सह नहीं पाते और राहुल वाला विकल्प उनका देखा हुआ है. अन्ना आंदोलन से निकला विकल्प अगर राहुल के पाले में न गया होता तो शायद ही मोदी को इतनी बड़ी सफलता मिलती. क्योंकि उम्मीदें लोगों को केजरीवाल से ही थी, मगर लोगों का पहला लक्ष्य सड़ी-गली कांग्रेस से मुक्ति पाना था, जो बातें बड़ी-बड़ी करती थी और काम धेले भर का भी नहीं होता था. उस निराशा के भंवर से निकलने के लिए लोगों ने मोदी पर दांव लगा दिया. यही फ्रस्ट्रेशन हर जगह है, लोगों का मन बातों से भर गया है. वह अब रिजल्ट चाहते हैं. वे सिद्धांतों के भंवर में फंसने को तैयार नहीं हैं. और सिद्धांतवादी लोगों के बीच जाने के लिए तैयार नहीं हैं.